離婚裁判とは?|手続きの流れ・ポイント・費用を弁護士が徹底解説

目次

離婚裁判とは

離婚裁判とは、簡単に言うと、離婚に関する争いを解決するために、公平な第三者である裁判所に訴えを提起し、決着をつける手続きのことを言います。

離婚裁判の特徴とは?

離婚裁判の最大の特徴は、当事者の間に、法的な判断権を持つ裁判官が入るということです。

離婚裁判の最大の特徴は、当事者の間に、法的な判断権を持つ裁判官が入るということです。

すなわち、原告と被告との間での争いに関し、最終的には「判決」という形で判断が示されることになります。

例えば、原告は離婚を求め、被告はこれを拒否していたとします。

裁判所は、当事者の主張や提出された証拠をもとに、どっちの主張が正しいかを判断し、離婚を認める、又は、認めない、という判決を出すこととなります。

そして、この判決が確定すると、拘束力が生じ、当事者は従わなければなりません。

離婚裁判の離婚協議、離婚調停との違い

離婚問題を解決する方法としては、離婚裁判の他にも、離婚協議、離婚調停という方法があります。

この3つは次の点で大きく異なります。

裁判所の関与の有無と内容

離婚裁判は、手続きのはじめから終わりまで、裁判官が訴訟指揮(裁判のまとめ役のような役割です。)を行います。

これに対して、離婚協議は、裁判所の関与はありません。

離婚調停の場合、調停委員会が間に入ります。

調停委員会は、3名の調停委員で構成されており、その中の1名は裁判官です。

しかし、裁判官は調停成立などの重要な局面にしか、話し合いの場に現れないため、裁判官の関与は離婚裁判の場合と比べると小さいと言えるでしょう。

最終的な解決について

離婚裁判は、原告と被告の間の法的な争点(例えば「離婚が認められるか否か」など)について、最終的に裁判官が判決という形で決定的な判断を下します。

これに対して、離婚調停の場合、申立人と相手方の法的な争点について、決定権をもちません。

調停委員会の職務は、話し合いを仲介することであって、法的問題について決定することではないからです。

したがって、話し合いの結果、合意がまとまらない場合、調停は不成立となります。

柔軟な解決について

離婚協議は、裁判所を通さずに協議で解決するため、合意書の中身を柔軟に定めることが可能です。

離婚協議は、裁判所を通さずに協議で解決するため、合意書の中身を柔軟に定めることが可能です。

例えば、面会交流についての詳細な定めや親権と監護権の分属など、通常、裁判所が消極的な内容でも記載することが可能です。

また、離婚調停の場合、裁判所を通すため、合意事項(調停調書の記載事項)はある程度裁判所からの制限を受けます。

例えば、養育費の送金先口座を子供名義のものでなければならない、などです。

もっとも、調停調書の記載内容については当事者双方が同意しない限り、調停条項にできません。そのため、ある程度の柔軟性は保たれています。

離婚裁判は、合意によって解決するのではなく、最終的に裁判官が判決という形で決定を示します。

そのため、判決の記載内容について、当事者は一切関与することができません。

したがって、柔軟な解決とはならないケースが多いと考えられます。

本人の関与について

離婚裁判は、通常、代理人である弁護士が裁判所に行き、主張や反論を行います。

離婚裁判は、通常、代理人である弁護士が裁判所に行き、主張や反論を行います。

当事者本人は尋問や和解などの場面を除き、裁判所に行くことはあまり有りません。※

※法的に本人が裁判所に出廷できないというわけではありません。実務上、争点整理においては弁護士のみが出廷することが多いという意味です。

これに対して、離婚調停の場合、弁護士に依頼していたとしても、本人も同席することが多いです。

これは、離婚調停が「話し合いによる解決」を目指す手続きであるからです。

離婚協議の場合、交渉を弁護士に依頼されない場合、自分自身が協議を行うこととなります。

離婚裁判と他の解決方法との違いのまとめ

| 項目 | 協議離婚 | 離婚調停 | 離婚裁判 |

|---|---|---|---|

| 裁判所の関与 | なし | 調停委員会が仲介する | 裁判官が訴訟を指揮する |

| 最終的な解決 | 話し合いがまとまらなければ解決しない | 話し合いがまとまらなければ解決しない | 判決という形で決定が出る |

| 柔軟な解決 | ◎ | ◯ | △ |

| 本人の関与 | 弁護士に依頼しない場合は本人自らで協議を行う | 基本的に出席が求められる | 尋問などの場合を除き弁護士のみが出席する |

離婚裁判が必要なケース

離婚裁判には、後述するようなデメリットがたくさんあります。

そのため、当事務所は、離婚裁判を検討すべき事案は、以下のような状況の場合に限られていると考えています。

話し合いでの解決が不可能

相手との協議や調停での解決が不可能な場合は、裁判を検討するほか道がありません。

相手との協議や調停での解決が不可能な場合は、裁判を検討するほか道がありません。

例えば、親権について父母双方が譲らない場合、いつまでも話し合いを継続しても無意味です。

早期解決を望む場合は、訴訟に移行したほうがよいでしょう。

相手が行方不明、無視するなどの状況

また、相手が行方不明、応答しない、無視するなどの状況の場合も話し合いになりません。

また、相手が行方不明、応答しない、無視するなどの状況の場合も話し合いになりません。

このよう場合でも、まずは弁護士に依頼して、相手の行方を調査してもらったり、連絡文書を送ってもらったりすることで、相手が話し合いに応じる可能性があります。

しかし、それでも話し合いにならない場合は、離婚裁判を起こして判決を取ることを検討することになります。

なお、離婚裁判の場合、通常の民事事件と異なり、相手が裁判を欠席しても、すぐに欠席判決を取ることはできません。

そのため、一応、本人(原告)尋問などの手続きを実施することになりますが、相手の反論がないため、比較的早く、離婚判決が出る傾向です。

離婚裁判の事例

実際の離婚裁判の事例を紹介いたします。

離婚裁判の流れ

離婚裁判の流れは次の図をご参照ください。

訴えを提起するには、訴状を作成して管轄を有する家庭裁判所に提出します。

訴えを提起するには、訴状を作成して管轄を有する家庭裁判所に提出します。

訴状には、離婚を請求することのほか、親権者指定、面接交渉、財産分与、養育費等の審理を求めることを記載できます。

管轄は、原則として、原告または被告のどちらかの住所地を管轄する家庭裁判所となります。

訴えの提起を受けた家庭裁判所は、被告に対して訴状を送付(これを「送達」といいます。)します。

訴えの提起を受けた家庭裁判所は、被告に対して訴状を送付(これを「送達」といいます。)します。

通常は、訴えの提起を受けた日から30日以内に裁判の期日(第1回口頭弁論)を指定します。

訴状の送達を受けた被告は、訴状に記載されている内容に対して、認否や反論を記載した書面(これを「答弁書」といいます。)を提出します。

第1回口頭弁論では、通常、訴状の陳述と答弁書の陳述が行われます。

そして、次回期日に行うことの確認や日時の調整が行われます。

多くの場合、次回期日では、被告の答弁書に対する原告の反論が行われます。

なお、被告が欠席した場合、通常の民事訴訟の場合と異なり、事件を終結させることはできません。

裁判では、原告と被告が相互に主張を行なっていきます。

④で述べたとおり、第1回口頭弁論の後、ほとんどの場合、次回(第2回)期日が指定され、被告の答弁書に対する原告の反論が行われます。

そして、原告の反論を受け、第3回期日において、被告が再反論を行なう等によって、争点を明確にして行きます。

したがって、争点整理手続と呼ばれます。

証拠調べとは、争点について、立証するために、証拠資料を提出したり、証人尋問等を行う手続です。

証拠資料の提出は、通常争点整理手続中に行いますが、証人尋問等は、争点整理手続により、争点が明確となってから一括して行われます。

したがって、証人尋問等は裁判の終盤に行われるのが通常です。

証拠調べが終わると、口頭弁論を終結して、原告の請求に対する判断がなされ、判決が言い渡されます。

証拠調べが終わると、口頭弁論を終結して、原告の請求に対する判断がなされ、判決が言い渡されます。

口頭弁論終了後、判決が出るまでは通常1から2か月程度は要します。

判決は、文書(判決正本)で当事者双方に送達されます。

判決内容に不服がある場合は、送達を受けた日から2週間以内に控訴を提起することができます。

離婚裁判の必要書類

離婚裁判で必要となる書類は以下のとおりです。

離婚裁判で必要となる書類は以下のとおりです。

- 訴状 2部 ※訴状の記載要領については後述します。

- 夫婦の戸籍謄本及びその写し

- 請求内容によって必要となる書類

- 年金分割を求める場合は、「年金分割のための情報通知書」及びその写し。(年金分割のための情報通知書を取得するために必要となる資料や窓口の情報についてはこちらをごらんください。)

- 養育費を求める場合は、源泉徴収票等の収入の証拠資料のコピーを2部

離婚の訴状の書き方

離婚の訴状は、「記載すべき事項」が法令で定めてあります。

また、記載内容に不備があると裁判所から補正を求められるなど、厳格に運用されています。

弁護士でも、離婚を専門としていないと、不備があることが多く、訴状を提出した後に訂正をしている場面をよく見かけます。

ここでは、離婚の訴状の記載要領について、詳しく解説しています。

離婚の訴状を作成される際は、ぜひ、ご参考にされてください。

また、離婚の訴状のサンプル・見本について、当法律事務所はホームページ上に公開しており、無料で閲覧やダウンロードが可能です。

離婚裁判の訴状のサンプル・見本の閲覧・ダウンロードはこちらから

離婚の訴訟の管轄とは?

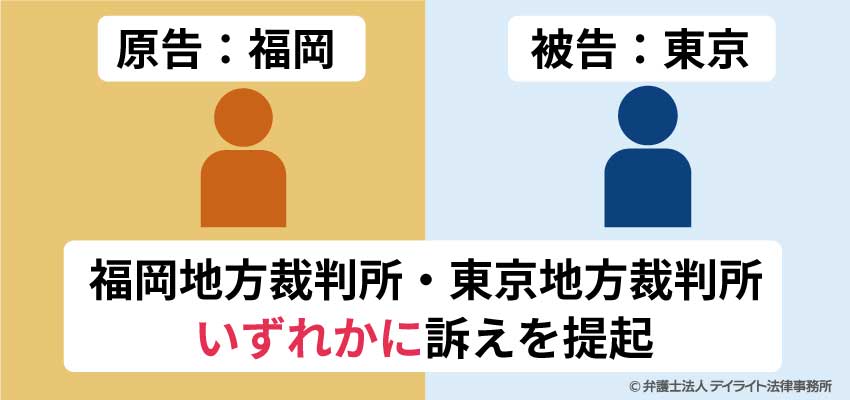

離婚裁判の土地管轄は、原告又は被告が普通裁判籍を有する地等を管轄する家庭裁判所の管轄に専属すると規定されています(人事訴訟法4条1項)。

例えば、原告が福岡で、被告が東京の場合、福岡地方裁判所、又は、東京地方裁判所のいずれかに、訴えを提起することが可能となります。

離婚裁判にかかる期間とは

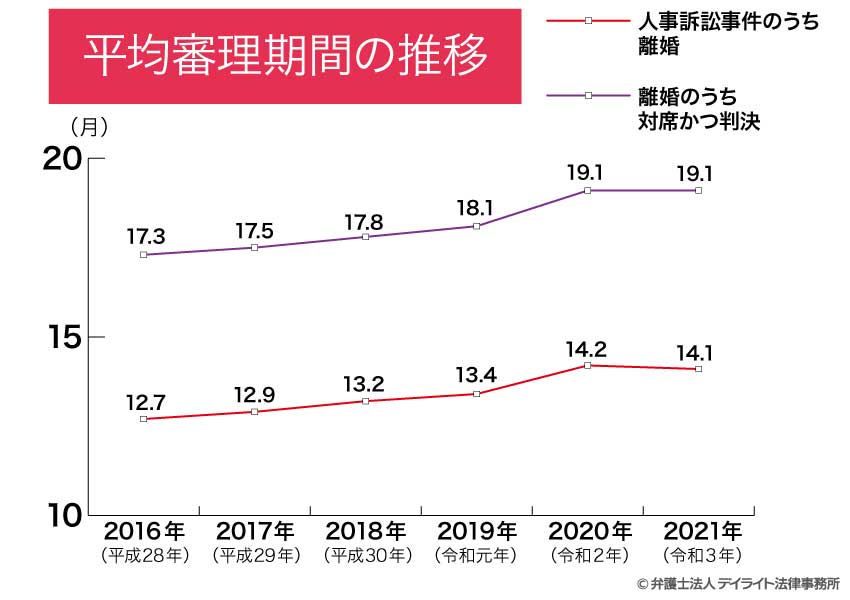

離婚裁判は、一般的に解決まで長期間を要します。

また、年々その平均審理期間(訴えから判決までの期間)は長期化しています。

下図は、この平均審理期間をグラフにしたもので、2021年の離婚事件全体の平均審理期間は14.1か月でした。

もっとも、これには相手が欠席したり、和解で解決した事案も含まれており、これらを除いた場合、平均審理期間は2021年で19.1か月となっています。

なお、2021年については特に期間が長くなっています。これは新型コロナウィルスにより、開廷できない期間があったことが影響していると推測されます。

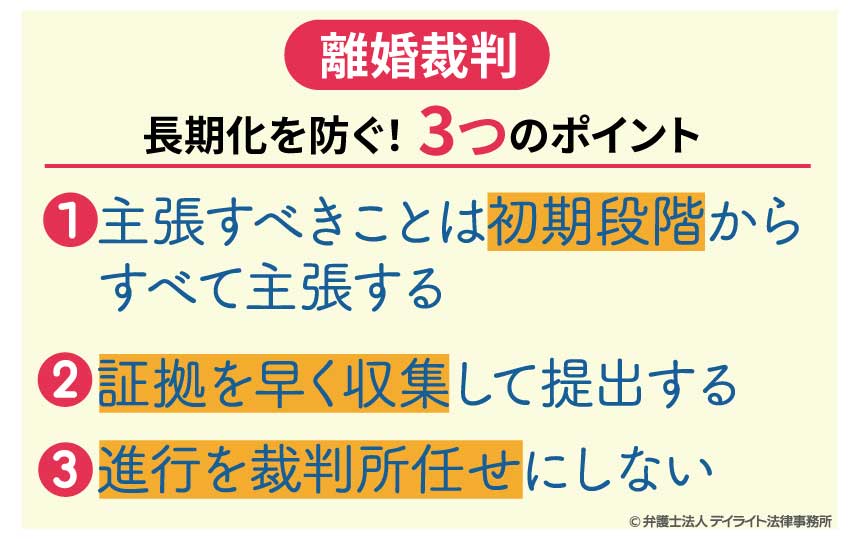

裁判を早く終わらせるための3つのポイント

離婚裁判の長期化を防ぐためには以下の3つがポイントとなります。

離婚裁判の長期化を防ぐためには以下の3つがポイントとなります。

①主張すべきことは初期段階からすべて主張する

通常、裁判は、第1回期日にすべての主張を出し尽くす必要はありません。

しかし、後から主張を追加すると、新たに争点が形成されてしまいます。

この争点に対して、それぞれが主張立証を行うことになるため、解決まで時間がかかってしまいます。

そのため、可能な限り、初期段階からすべての主張を出すようにすべきです。

②証拠を早く収集して提出する

また、証拠についても早期に提出すべきです。

証拠は裁判が進んだ段階でも提出可能な場合が多いのですが、後から追加すると、これに対しての相手方の反論などが予想されるため、判決まで時間がかかってしまうことが懸念されます。

③進行を裁判所任せにしない

裁判官は、訴訟のプロフェッショナルですが、中には「早く解決する」ことについて、あまり重要視していない方もいます。

そのため、少しでも早い解決を望む場合は、代理人弁護士から進行についての意見を出すべきです。

離婚問題に強い弁護士の場合、離婚裁判に慣れているため、積極的に意見を出すことがよくあります。

いくらかかる?離婚裁判の費用

離婚裁判の裁判所に支払う手数料

離婚裁判を行う場合、原告側については、裁判所に手数料を支払わなければなりません。

離婚裁判を行う場合、原告側については、裁判所に手数料を支払わなければなりません。

離婚裁判を提起するためには、収入印紙と郵便切手が必要となります。

基本的な手数料は下表のとおりですが、印紙代等は請求する内容によって異なるため、正確な額は弁護士に確認されたほうがよいでしょう。

| 請求内容 | 手数料 | 備考 |

|---|---|---|

| 原則:離婚のみを請求する場合 | 印紙代:1万3000円

郵便切手:5350円 |

非財産上の請求として訴額が160万円とされている(民訴費4条2項)

郵便切手は被告が1名増えるごとに1082円を2組ずつ増額 |

| 離婚裁判において慰謝料も請求する場合 | 印紙代:請求する慰謝料の額で決定 | 例:請求額が500万円の場合 印紙代は3万円

慰謝料の請求額が160万円以下の場合は1万3000円 |

| 附帯処分を申立てる場合 | 養育費、財産分与、年金分割を求める場合、訴えの手数料とは別に、1200円の納付が必要 | 子供が数人いる場合、子一人につき1200円 |

なお、被告については、上記の手数料は基本的には必要ありませんが、反訴するなどの特殊な状況では印紙代等が必要となります。

離婚裁判を弁護士に依頼する場合の費用

離婚裁判については、通常、弁護士に依頼されることが多いです。

離婚裁判については、通常、弁護士に依頼されることが多いです。

その場合、上記手数用に加えて、弁護士に支払う着手金や成功報酬が必要となります。

着手金とは、ご依頼時に支払う費用で、成功報酬は終了時に出来高に応じて支払う費用となります。

具体的な金額については、法律事務所によって異なるため、相談時にお見積りを出してもらうようにすると良いでしょう。

離婚裁判は自力でできる?

本人訴訟という制度もあるため、理屈の上では不可能ではありません。

しかし、上述したように裁判は、書面の提出が求められます。

また、その書面に記載する内容は法令に基づいており、一般の方が作成するのは難しいと思われます。

さらに、相手には弁護士がついていることが想定されるため、弁護士をつけていないと専門知識や経験という点で、不利な立場におかれることが懸念されます。

そのため、離婚裁判については弁護士に依頼されることを強くお勧めいたします。

なお、調停と異なり、裁判については裁判所からも弁護士の選任を推奨されることが多いです。

離婚裁判のメリットとデメリット

離婚裁判のメリット

離婚裁判のメリットとして考えられるのは、公平な第三者である裁判官が法的な紛争について最終的に判断してくれるという点です。

離婚裁判のメリットとして考えられるのは、公平な第三者である裁判官が法的な紛争について最終的に判断してくれるという点です。

離婚協議や離婚調停は、相手が同意しない限り、解決することができません。

離婚裁判は、相手が同意してくれない場合でも、裁判官が判決という形で決定を下します。

そして、この判決が確定すると拘束力が生じるため、強制執行なども可能となります。

離婚裁判の3つのデメリット

離婚裁判には、以下のようなデメリットが考えられます。

離婚裁判には、以下のようなデメリットが考えられます。

デメリット① 時間がかかる

離婚裁判の最大のデメリットは、解決までに長期間を要するということです。

期間については、弁護士のスタンスや事案の内容にもよりますが、上述のとおり、1年以上は覚悟しておいた方がよいでしょう。

財産分与や親権等でもめた場合は、数年を要する場合もあります。

また、離婚事案は、通常、強い精神的ストレスが伴います。

すなわち、離婚裁判の間は、原告・被告双方がそれぞれの言い分を主張し合います。

相手の一方的な主張には虚偽の内容が混在していることがあります。

そして、こちら側を強く非難する内容のものもあります。

このような状況が長期間にわたって継続すると、精神衛生上よくありません。

デメリット② 柔軟な解決とならない可能性がある

上述のとおり、離婚裁判は、合意によって解決するのではなく、最終的に裁判官が判決という形で決定を示します。

そのため、判決の記載内容について、当事者は一切関与することができません。

したがって、柔軟な解決とはならないケースが多いと考えられます。

デメリット③ 弁護士費用が割高になってしまう

離婚裁判は、時間と労力がかかる手続です。

そのため、裁判手続を弁護士にご依頼された場合、どうしても弁護士費用が割高になってしまいます。

上記のメリットとデメリットをまとめると、下表のとおりとなります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 相手が同意しなくても解決できる |

|

デメリットへの対応策

上記のようなデメリットを考えると、いきなり離婚裁判を申し立てるよりも、まずは裁判所を通さず、協議による解決を試して見られた方がよいでしょう。

ただ、協議による解決は、離婚に関する専門知識がないと、損をしてしまう可能性があります。

また、相手が離婚に応じない場合や親権、養育費、財産分与、慰謝料などの条件面で合意できない場合も考えられます。

そのため、「弁護士による代理交渉」による解決方法をお勧めしています。

これは、弁護士が依頼者に代わって相手と直接交渉するという方法です。

離婚裁判や離婚調停と異なり、短期間で解決できる可能性があり、通常は弁護士費用も大幅に抑えることができます。

また、交渉による解決ですので、調停のように柔軟な解決も可能です。

さらに、離婚専門の弁護士が対応して合意がまとまれば、適切な条件で解決できる可能性が高いでしょう。

すなわち、代理交渉は、離婚裁判と同じメリットをもちながら、離婚裁判のデメリットを回避できる可能性があります。

以上から、代理交渉を試してみて、解決できない場合に、次善の策として離婚調停の申し立てや離婚裁判を検討されるとよいでしょう。

離婚裁判を有利に進めるポイント

離婚裁判を有利にすすめるためには、個別具体的な状況を踏まえて的確に対応する必要があります。

ケース・バイ・ケースでの対策が必要となるため、すべてを網羅することはできませんが、ここでは、不当に不利益を被らないようにするために、押さえておくべき重要なポイントをご紹介します。

離婚裁判で重要なことは、まず、判決に至った場合の見通しを立てるということです。

例えば、養育費の金額が争点になっている場合、裁判所が命ずる金額がいくらになるのかを把握することがポイントとなります。

例えば、養育費の額として、月額10万円が適正だとします。

仮に、あなたが権利者側(養育費をもらう側)で、相手方(養育費を支払う義務者側)が月額8万円が適正であると主張しているとします。

この場合、あなたはこの主張に対して、否認し、反論すべきです。

判決で月額10万円が言い渡されるという見通しを持っているのですから、あえて2万円も少ない額を認めるべきではないからです。

しかし、もし、相手方が月額10万円と主張しているのであれば、適正額であることから、認めてよいこととなります。

このような認否は、適切な見通しを持っているからこそ可能となります。

離婚問題では、養育費以外にも、離婚の可否、親権、面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割、婚姻費用などが争点となります。

したがって、離婚裁判を有利にすすめるためには、まずはこれらの条件について、適切な見通しを持つことが重要となります。

上記①の離婚の条件で争いがある場合、自分の主張の正当性の根拠として、証拠を示さなければなりません。

例えば、不倫慰謝料が争点となっているケースで、不倫をした方がその事実を否認している場合、慰謝料を請求する側が不倫の事実についての証拠を示さないと、裁判所は慰謝料の請求を棄却することとなります。

このような悔しい思いをしないようにするために早い段階から証拠を集めておくことがポイントとなります。

上記のとおり、離婚裁判を有利に進めるためには、適切に見通しを立てて、効果的に主張立証していくことが重要となります。

そのためには、離婚問題に強い弁護士に裁判手続きを依頼することが最も望ましいといえます。

離婚問題に精通した弁護士であれば、離婚に関する専門知識とノウハウを持っているため、裁判において、ベストな主張立証を行ってくれる可能性が高いといえます。

もっとも、離婚裁判を弁護士に依頼する場合、上記のように弁護士費用の負担が生じます。

弁護士に依頼することが難しい場合、少なくとも、相談をされることを強くお勧めいたします。

離婚問題に強い弁護士であれば、今後、あなたがどのように対応していけばよいか、親身になって助言してくれるでしょう。

離婚裁判で注意すべきポイント

離婚裁判は、協議や調停と異なり、基本的にはやり直しができません。

そのため、致命的な失敗をしてしまうと、後々取り返しがつかないようになってしまいます。

このような事態を避けるために、失敗をしないようにすることが重要となります。

失敗しないために注意すべきポイントについて、詳しくはこちらのページを御覧ください。

まとめ

以上、離婚裁判について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

離婚裁判で失敗しないために、最も重要なことは、離婚裁判を熟知し、かつ、依頼者目線に立ってくれる弁護士を代理人として選任することです。

このページは、離婚について豊富な経験がある弁護士が執筆しているので、他のサイトと比較して情報量は多いと思われます。

しかし、離婚裁判は、具体的な状況によって、取るべき戦略が異なります。

解説については、あくまで参考程度として、くわしくは離婚に精通した弁護士へご相談されることをお勧めいたします。

この記事が離婚問題でお困りの方にとってお役に立てば幸いです。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?