再婚相手に収入があるとき、養育費はどうなる?【弁護士が解説】

再婚の相手に相応の収入がある場合は、再婚相手は被扶養者として扱わずに算定すると考えられます。

以下、実際の事例をもとに、詳しく解説します。

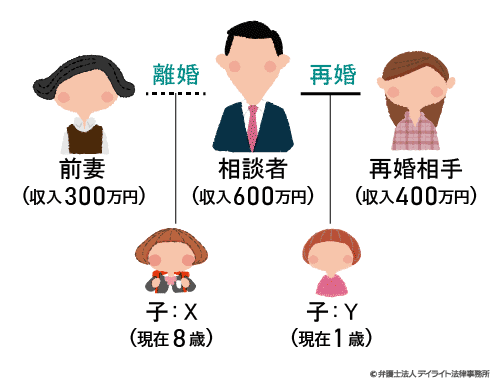

事例

私は数年前に、前妻と離婚しました。前妻との間には、子どもが1人(現在8歳)います。

離婚の際には、養育費の取り決めをしなかったため、不定期に養育費を支払ってきました(金額は、その月によって区々です。)。

その後、私は再婚し、再婚相手との間に子どもが生まれました。子どもは、現在1歳です。

再婚相手も就労しており、相当額の収入を得ています。

今後も前妻との間の子の養育費を支払っていくつもりではいますが、この際、しっかりとした取り決めをしておきたいと考えています。

私のような場合、養育費の金額をどのように決めていけばよいのでしょうか。

金額の算定にあたり、何か基準や考え方はありませんか。

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。

再婚しても養育費を支払い義務がある?

扶養義務

前提として、相談者の方は再婚相手との間の子(Y)に対する扶養義務を負っています。また、前妻との間の子(X)に対する扶養義務も負っています。

前妻は子(X)に対する、再婚相手は子(Y)に対する扶養義務があります。

※養育費では、義務者は正確には扶養義務ではなく、生活保持義務を負っていると考えられていますが、ここではイメージしやすいように扶養義務という言葉を使っています。

このような場合に、養育費をどのように考えていくのか、1つの考え方を以下、順に説明していきます。

養育費の算定はどのようにするか?

まず、養育費支払額の算定(標準的な算定方式)については、以下の方法で行っていきます。

① 子どもが義務者と同居していると仮定した場合の子どもの生活費を算出する。

② 次に、その生活費を義務者と権利者の基礎収入の割合で按分し、義務者が分担すべき養育費を算出する。

という方法です。

養育費支払額の算定(標準的な算定方式)について、詳しくはこちらをご覧ください。

当事務所では、養育費の目安を素早く確認したいという方のために、オンラインで、かつ、無料で自動計算できるサービスをご提供しています。

養育費算定シミュレーターはこちらからどうぞ。

設例の場合の養育費の算出方法は?

そして、本件のように義務者(相談者)が再婚し再婚相手に相当の収入がある場合は、

① まず、義務者(相談者)が、その子(Y)と前婚の子(X)と同居していると仮定して、前婚の子の生活費を算出する。

※再婚相手に相当の収入があるので、再婚相手について、養育費の算定上は考慮しないという考え方に基づいています。

② 次に、その生活費を義務者(相談者)と権利者(前妻)の基礎収入の割合で按分し、義務者が分担すべき前婚の子の養育費を算出する。

という方法により算出します。

具体的な計算式は、以下のとおりです。

① 前婚の子(X)の生活費の算出

義務者(相談者)の基礎収入×前婚の子(X)の生活費指数 ÷(義務者の生活費指数 + 再婚相手との子(Y)の生活費指数 + 前婚の子(X)の生活費指数)

→ここで、再婚相手との子(Y)の生活費指数については、義務者と再婚相手との収入比によって按分する方法によります(1つの見解)。

詳しくは、下記本件へのあてはめに記載のとおりです。

② 義務者が分担すべき前婚の子(X)の養育費(年額)の算出

① × 義務者の基礎収入 ÷(義務者の基礎収入 + 権利者の基礎収入)

③ 養育費月額

② ÷ 12

本件にあてはめて計算をしてみます。

基礎収入

義務者(相談者)の基礎収入:222万円(600万円 × 37%)

再婚相手の基礎収入:152万円(400万円 × 38%)

権利者(前妻)の基礎収入:114万円(300万円 × 38%)

生活費指数

義務者:100

前婚の子(X):55

再婚相手との子(Y):32.6(※)

とします。

※再婚相手との子(Y)の生活費指数については、義務者と再婚相手との収入比によって按分する方法によります。

具体的には、以下のとおりです。

55 × 義務者の基礎収入 ÷(義務者の基礎収入 + 再婚相手の基礎収入)= 55 × 222万円 ÷(222万円 + 152万円)≒ 32.6

① 前婚の子(Y)の生活費の算出

222万円 × 55 ÷(100 + 55 + 32.6)≒ 65万円

② 義務者が分担すべき前婚の子(Y)の養育費(年額)の算出

65万円 × 222万円 ÷(222万円 + 114万円)≒ 43万円

③ 養育費月額

43万円 ÷ 12 ≒ 3万6000円

よって、月額3万6000円程度になります。

養育費の取り決め

本設例の相談者のケースでの養育費は上記のとおりの算出方法によって、算出しました。

なお、上記の計算方法はあくまで一例であって、個別具体的な状況によって、変動する可能性があります。

そのため、養育費については、専門の弁護士にご相談されることをお勧めします。

養育費についてお悩みの方は、是非、当事務所の離婚弁護士にご相談ください。

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?