養育費を払ってくれない、どうすればいい?【弁護士が解説】

履行勧告、履行命令、強制執行などの手段が考えられます。

ケースバイケースとなりますが、採り得る手段がいくつか考えられます。

このご質問は、女性からいただくことが多いです。

離婚時には専業主婦で、離婚後に就労し始めたものの十分な収入が得られない状況の中、離婚時に取り決めをした養育費を支払ってもらえないことで、生活に支障が出ているケースも多々あります。

履行勧告、履行命令、強制執行については、以下でくわしく説明いたします。

養育費とは

養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。

養育費の内容としては、子の衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。

養育費は、子供の将来のための大切な権利です。

したがって、相手が支払ってくれない場合、確実に支払ってもらうように対策を講ずる必要があります。

養育費を支払わせる方法

養育費を任意に支払ってもらえないときには、

- ① 履行勧告

- ② 履行命令

- ③ 強制執行

- ④ 話し合いでの解決

の各方法が考えられます。

以下、それぞれをみていきます。

①履行勧告

まず、履行勧告は、家庭裁判所が、権利者(養育費の支払いを受ける側です。)からの申出を受けて、養育費支払い状況を調査し、きちんと養育費が支払われていない時に、義務者(養育費の支払いを行う側です。)に対して、これを支払うよう勧告する制度です。

この申出は、口頭や電話でもできるなど手続きが簡単で、費用もかからないというメリットがあります。

しかし、履行勧告では、養育費の支払いを強制させることができないというデメリットがあります。

②履行命令

次に、履行命令は、家庭裁判所が、一定の期間内に養育費を支払うよう義務者に命令します。

そして、この命令に違反した場合には、制裁(過料)の対象となります。

そのため、この制度は、①履行勧告よりも義務者に心理的負担を与えることができます。

但し、①履行勧告と同じく、義務者に養育費の支払いを強制させることができないというデメリットがあります。

③強制執行

最後に、強制執行は、債務名義(養育費を支払うことが記載された調停調書等です。)に基づき、給与を差し押さえるなどして、強制的に養育費を回収するものです。

なお、給与債権(この債権は、義務者が持っているものです。)は、定期的に請求できる権利なので、将来支払われる養育費についても押さえることができます。

④話し合いでの解決

養育費を払ってくれない場合、法律上、上記の対応を取ることが可能です。

しかし、いずれの方法も裁判所を通じて行うため、時間と労力がかかります。

養育費は、子供のための大切なお金ですので、一刻も早く、支払ってもらう必要があります。

そのため、相手の支払いが滞った場合、まずは協議での解決を試みてもよいと思います。

相手に連絡し、養育費を滞っていることを伝えて、どうして支払われていないのかを確認してみましょう。

一時的に収入が減ったというような事情であれば、今後はきちんと支払ってくれるかもしれません。

もっとも、相手と連絡を取りにくい、又は、相手に明らかに支払い意思がない、などの場合は当事者同士の話し合いは難しいでしょう。

この場合、弁護士に間に入ってもらった方がよいかもしれません。

養育費を支払ってもらうための7つのポイント

このページをご覧の方は、大きく以下の2つの状況が考えられます。

すなわち、「養育費についての取り決めがない方」と「取り決めがある方」です。

各状況で押さえるべきポイントが異なるため、ご自身に該当する方をご参考にされてください。

①養育費についての合意書を作成する

養育費は長期間(お子さんが成人又は大学卒業まで)支払いを継続するものです。

口約束だけでは、相手が支払ってくれなくなる可能性があります。

そのため、きちんと書面に残しておくべきです。

また、離婚する際は、養育費の他に様々な条件を決める必要があります。

したがって、養育費を含めた離婚協議の結果を合意書(離婚協議書といいます。)に記載するようにしましょう。

ただし、離婚協議書は法律文書です。不備があるとせっかく作成しても法的な効力が認められない、つまり養育費を支払ってもらえなくなる可能性があります。

そのため、離婚協議書の作成にあたっては、離婚専門の弁護士から適切な助言をもらわれることをお勧めいたします。

なお、当事務所では、離婚協議書の書き方・サンプルをホームページ上に掲載しており、無料でダウンロードが可能です。

離婚協議書をスマホで自動作成することも可能ですので、ぜひ参考にされてください。

②公正証書を作成すべき?

離婚協議書を作成したら(又は同時に)、公正証書にすることも検討しましょう。

公正証書を作成する場合、公証役場に一定の手数料(通常は数万円)を支払う必要があります。

しかし、公正証書は、相手が養育費の支払を怠った場合に、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができるというメリットがあります。

実際に強制執行することは稀ですが、公正証書を作成することで、相手には心理的プレッシャー(養育費を支払わないと強制執行される)を与えることが可能であり、養育費の未払いという事態を防ぐ効果があります。

したがって、養育費の未払いを懸念される場合は積極的に作成を検討されることをお勧めします。

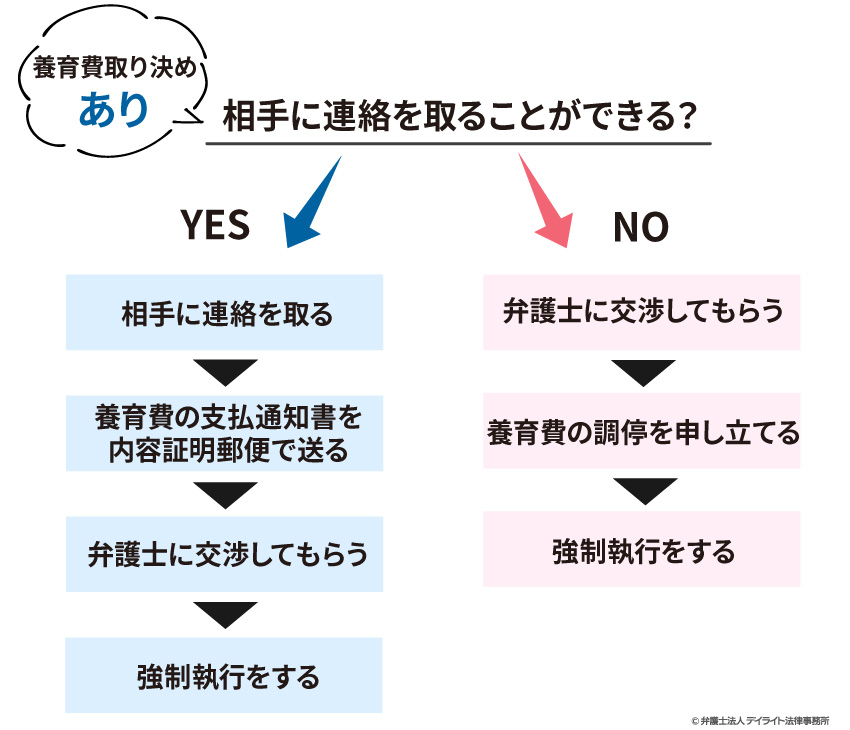

以下は、既に養育費についての取り決めがある方に参考にしていただきたいポイントとなります。

③相手に連絡を取る

養育費についての取り決め(離婚協議書や公正証書)があるにもかかわらず、相手が支払ってくれなくなることがあります。

この場合、もし、あなたが相手と連絡を取ることが差し支えない状況であれば、なぜ支払ってくれないのか確認されることをお勧めいたします。

また、できればLINEやメールよりも電話・直接面談など相手と口頭でのコニュニケーションが可能な方法をお勧めします。

直接連絡を取ることをお勧めする理由は次のとおりです。

- 弁護士に依頼する費用を節約できる

- 相手が支払ってくれない理由(金銭的余裕がないのか、支払いたくないのか)を調べることができる

- 後述する方法と比べると相手の気分を害さないので、トラブルになりにくい

④養育費の支払通知書を内容証明郵便で送る

離婚事案では、「相手と連絡を取りたくない」という方は大勢いらっしゃいます。

または、「相手に連絡を取ってみたものの応答がない」というケースもあります。

このような場合、養育費の支払通知書を内容証明郵便で送ってみる方法が考えられます。

養育費の調停や強制執行は後述するようなデメリットがあります。

そのため、まずは文書で相手に養育費の支払いを促し、様子を見るとよいでしょう。

なお、当事務所では、このようなケースのために、養育費の支払通知書の書き方・サンプルをホームページ上で公開しており、無料で閲覧・ダウンロードが可能です。

ぜひ参考にされてみてください。

⑤弁護士に交渉してもらう

離婚事案では、「相手と連絡を取りたくない」という方は大勢いらっしゃいます。

上記④の書面の送付さえも自分自身では難しく、弁護士に依頼したいという方も少なくありません。

または「相手に連絡を取ってみたものの応答がない」というケースでは、自分で書面を送付しても任意の支払いはさほど期待できません。

このような場合、弁護士に依頼して相手と交渉してもらうという方法を検討されるとよいでしょう。

⑥養育費の調停を申し立てる

弁護士が直接相手と交渉しても、相手が養育費を支払ってくれないケースもあります。

このような場合は、基本的には養育費の調停を申し立てることとなります。

ただし、下記⑦の強制執行できる場合を除きます。

調停は解決までに長期間を要する傾向です。

また、調停手続きを弁護士に依頼すると交渉段階よりも負担が大きいため弁護士費用が高額化する傾向にあります。

そのため、養育費の調停申立は、⑤の弁護士による交渉の後に、次善の策として利用するほうが良いでしょう。

⑦強制執行をする

⑤の弁護士に交渉してもらって相手が養育費を支払ってくれず、かつ、下記のすべてに該当する場合、強制執行の申立を検討します。

債務名義がある

債務名義がある 差し押さえ財産がある

差し押さえ財産がある強制執行は、通常素人の方が自ら申し立てるのは難しいので、専門家に依頼することになります。

また、強制執行は、そもそも差し押さえる財産がなければ効果がないため、まずは上記の他の方法を検討したあとで最終手段として利用することをお勧めいたします。

時効に注意

相手方が養育費を支払ってくれない場合、その期間が長期化すると、時効によって請求できない可能性があります。

養育費の時効は、原則として5年間です。

したがって、この期間が過ぎてしまわないように注意が必要です。

養育費の時効について、詳しくはこちらのページで解説しています。

まとめ

以上、養育費の不支給について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

以上、養育費の不支給について、くわしく解説しましたがいかがだったでしょうか。

養育費は、継続的に給付される、子供のための大切な制度です。

そのため、適切な額を確実に支払ってもらうことが必要です。

養育費を支払わせる方法としては、法律上の手段もありますが、時間がかかるため、まずは協議による解決を検討されても良いでしょう。

しかし、当事者同士の話し合いが困難な場合は、養育費に精通した弁護士に相談されることをお勧めします。。

当事務所では、離婚問題に注力した弁護士のみで構成される離婚事件チームがあり、養育費に関する様々な情報やノウハウを共有しています。

全国対応しており、遠方の方に対しては、LINEなどを活用したオンライン相談も実施しています。

お一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れはこちらをご覧ください。

関連動画はこちら

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?